教学直播软件:当教育遇上流量,内容与商业如何平衡?

传统的课堂教学逐渐被打破,取而代之的是以直播技术为核心的教学新模式。这种转变不仅改变了知识的传播方式,也为教育带来了前所 未有的商业机遇。然而,随着流量逻辑的深入,教育直播软件在追求用户增长的同时,也不得不面对内容与商业之间的博弈:知识传授的本质是否会在流量至上的商业化过程中被异化?互动玩法的丰富是否会稀释教育内容的深度?如何在流量与内容之间找到平衡点,成为了教育直播行业亟待解决的核心问题。以下将从教育场景的流量化、内容异化的现象出发,探讨教学直播软件如何在商业利益与教育价值之间实现共生,并提出可能的解决方案。

一、教育场景的流量化:从工具到生态的转变

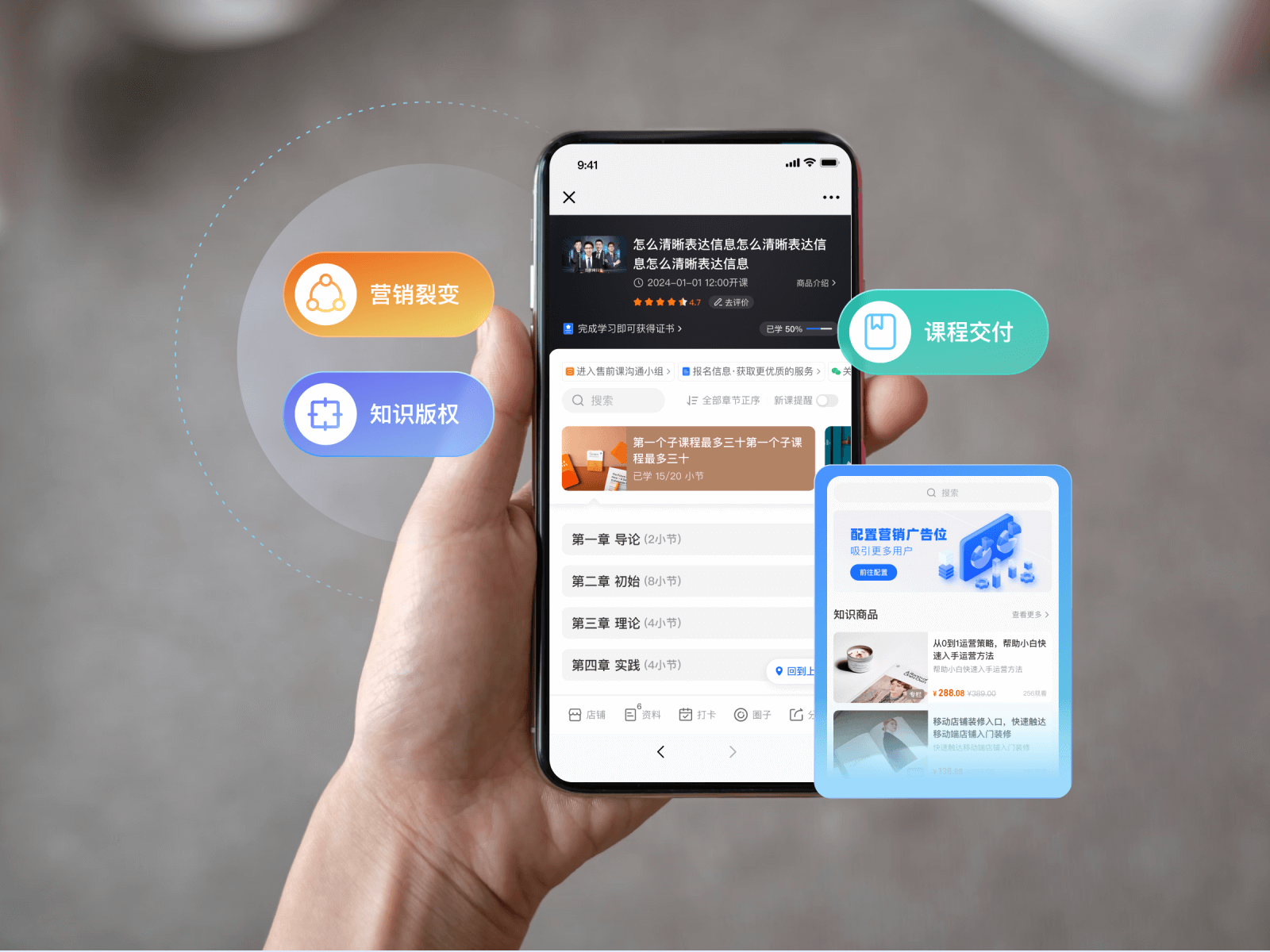

当直播技术从娱乐领域蔓延至教育行业,教学场景的边界被彻底打破。屏幕前的学生不再局限于黑板与讲台,而是通过算法推荐、裂变分享、互动弹幕,被卷入一个更庞大的流量网络中。教学直播软件的核心功能,也从单纯的“知识传递”演变为“流量运营”。以某头部知识付费平台为例,其系统设计已覆盖用户分层运营、营销裂变、数据分析等模块。例如,通过“超级会员”体系划分用户等级,结合拼团、秒 杀、分销等功能,将直播间转化为流量转化场。这类工具看似提升了用户活跃度,却也无形中将教育行为与商业目标深度捆绑——讲师需要思考的不只是如何讲好课,还有如何设计“打卡奖励”“积分商城”以延长用户停留时间。

二、流量驱动下的内容异化:娱乐化与快餐化陷阱

在流量至上的逻辑下,教学内容的形态正悄然改变。为了争夺用户注意力,部分平台将“互动玩法”置于“教学效果”之上。例如,直播间引入“红包雨”“盲盒抽奖”等娱乐化功能,甚至通过虚拟背景、多机位切换打造“综艺式课堂”。这些设计虽然提升了用户参与感,却也稀释了教育内容的深度。更值得警惕的是“快餐化”趋势。一些平台为迎合算法推荐,将系统课程拆解为短平快的“知识切片”,利用标题党吸引点击。用户看似在短时间内获取大量信息,实则缺乏体系化的学习路径,最 终陷入“学得越多,记住越少”的怪圈。某教育机构负责人曾坦言:“流量压力下,我们不得不将课程时长压缩到15分钟以内,但这与深度学习的目标背道而驰。”

三、平衡之道:机制设计的三个关键维度

如何在教育价值与商业利益间找到平衡点?答案或许藏在平台机制的设计逻辑中。

1.用户分层与精 准匹配

流量并非洪水猛兽,关键在于如何精细化运营。例如,小鹅通直播系统通过动态用户画像技术,实时分析用户在直播间的行为数据(如观看时长、互动频率、付费意愿),并联动SCRM系统推送个性化学习方案。这种“精 准灌溉”模式,既避免了“一刀切”的营销干扰,又能为高价值用户提供深度服务。

2.内容质量与商业激励的绑定

部分平台开始尝试以“内容评级”替代“流量分成”。例如,将课程复购率、完课率、用户评分纳入讲师收益模型,而非单纯依赖点击量。这种机制倒逼讲师回归内容本质,同时为优 质内容提供长期变现通道。

3.技术赋能下的体验升级

技术的核心使命应是降低教育门槛,而非制造流量泡沫。例如,广电级无延迟直播、AI实时翻译、版权保护技术等创新,既保障了教学流畅性与安全性,又未过度干扰学习过程。某直播服务商甚至推出“虚拟直播舱”,通过绿幕抠像技术让偏远地区教师以低成本打造专 业课堂,体现了技术普惠的价值。

四、回归本质:教育不是流量的附庸

教育直播的终 极目标,始终是让知识更高效地触达需要的人。流量可以成为放大器,但不应成为指挥棒。当平台过度追求“转化率”“GMV”时,教育便可能沦为一场数据游戏;唯有将用户需求置于商业目标之前,才能真正实现“内容与商业”的双赢。值得欣慰的是,行业已出现积极信号。例如,一些平台开始为中小型教育机构提供定制化私域运营方案,帮助其通过直播建立自有用户池,而非依赖公域流量竞争。这种“去中心化”思路,或许能为行业开辟一条更可持续的发展路径——让教育回归对人的关注,让流量服务于内容的价值。

教育的魅力在于其不可量化的长期价值,而商业的逻辑往往追求即时回报。教学直播软件的真正突破,或许不在于创造了多少营收神话,而在于它能否在技术的助力下,让这两者达成微妙而坚韧的共生。当屏幕前的每一次互动、每一秒停留,都能转化为对知识的敬畏而非数据的狂欢,教育才真正完成了与这个时代的握手言和。

上一篇

上一篇

粤公网安备 44030502002037号

粤公网安备 44030502002037号