内容付费:从稀缺到过剩,用户为何仍在买单?

二十年前,人们获取知识的途径有限。一本专业书籍需要托人代购,一场行业讲座要跨省参加,一份研究报告可能耗费数月工资。那时,内容更像一种“奢侈品”,稀缺性决定了它的价值。而今天,打开手机,视频课程、电子书、付费专栏如潮水般涌来,甚至让人产生“知识消化不良”的焦虑。内容从稀缺走向过剩的进程中,一个矛盾的现象愈发明显:用户一边抱怨信息爆炸,一边持续为内容付费。这背后不仅是商业模式的进化,更折射出信息社会中人与内容的深层关系。

一、供需逆转:过剩时代的内容消费逻辑

在信息匮乏的年代,用户为内容付费的本质是“购买稀缺性”。而今天,付费行为更多转化为“购买确定性”——当免费内容泛滥成灾,人们愿意为筛选后的价值买单。

1.从知识焦虑到效率焦虑

免费内容的爆炸式增长并未缓解用户的焦虑,反而加剧了“错过重要信息”的恐慌。付费内容通过专业筛选和系统整合,提供清晰的认知路径。例如金融投资领域,免费信息鱼龙混杂,而系统化的付费课程能帮助用户避开噪音,这正是某知识服务平台用户复购率达40%的核心原因。

2.时间成本的隐性博弈

当代用户的时间成本远高于金钱成本。一项调查显示,68%的职场人愿意为“节省时间”付费。当免费内容需要耗费数小时筛选时,付费内容直接提供解决方案的效率优势更加凸显。这种现象在技能学习领域尤为典型:编程爱好者更倾向购买结构化的代码案例库,而非在开源社区零散搜索。

3.身份认同的符号价值

付费内容逐渐演变为一种社交货币。加入某个付费社群、订阅特定专栏,成为圈层身份的标识。这种心理需求推动着垂直领域内容的发展,比如小众艺术鉴赏课程虽受众有限,但用户粘性极高,本质上是在为“归属感”付费。

二、平台生存法则:在漩涡中建造灯塔

内容平台在过剩时代面临双重挑战:既要对抗用户的信息疲劳,又需维持商业模式的可持续性。头部平台的策略揭示出三条生存法则。

1.算法驯化:从流量分配到价值筛选

单纯依靠点击量推荐的算法正在失效。一些平台开始采用“双轨制”算法:基础流量池考核内容质量,进阶流量池评估用户付费意愿。这种机制倒逼创作者提升内容深度,某音频平台通过质量加权算法,使高完播率课程的曝光量提升300%。

2.会员体系的场景化重构

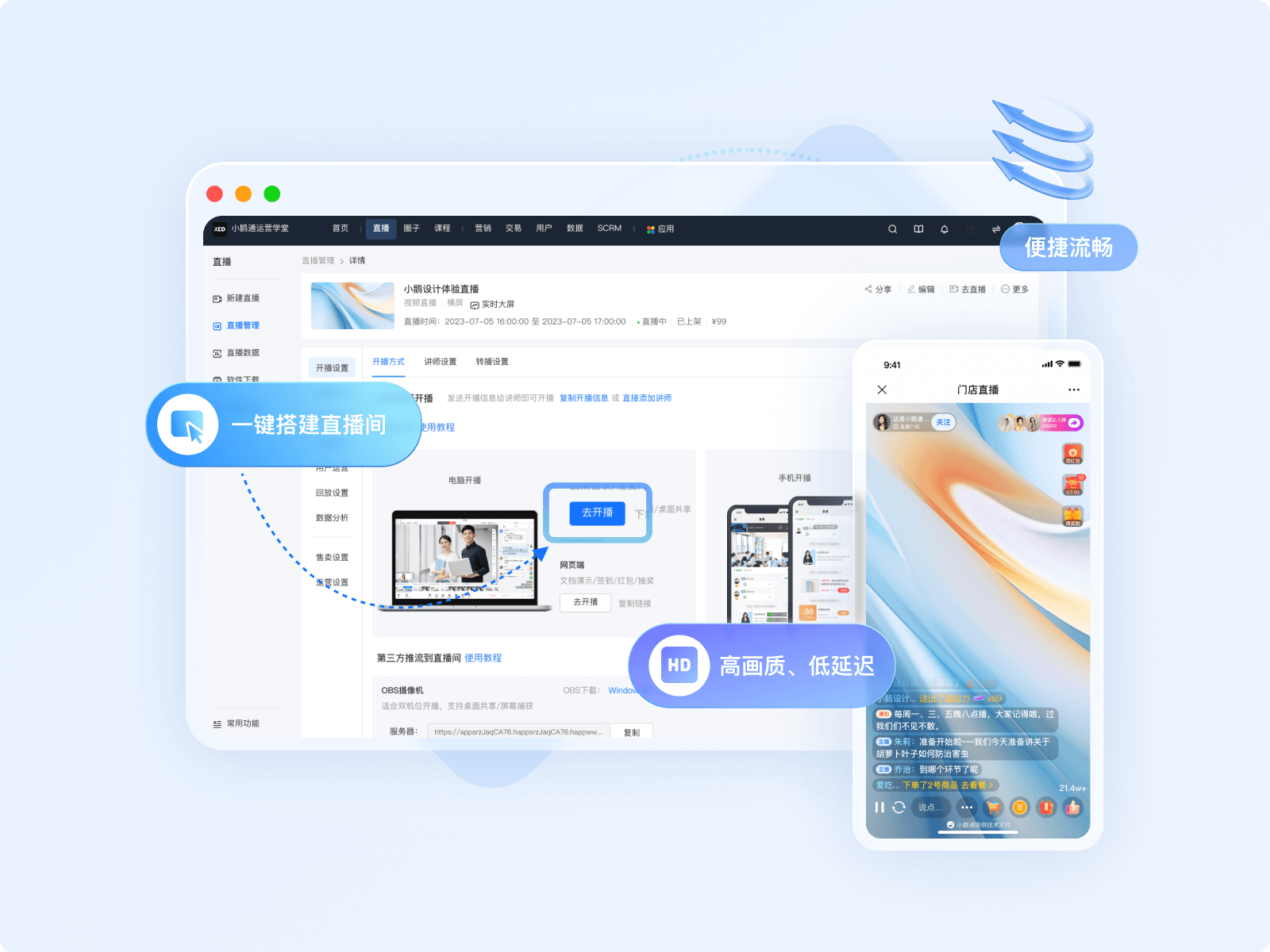

单纯的“买会员送内容”模式已显疲态。新型会员体系正转向“服务增值”,例如提供专属学习进度跟踪、定制化内容包。小鹅通为知识店铺设计的“会员等级+任务体系”,将学习行为转化为积分奖励,使某教育机构复购率提升25%。

3.独家内容的生态化竞争

平台逐渐意识到,真正的壁垒不是内容数量,而是内容之间的化学反应。某视频网站将独家课程与社群运营结合,让用户在学习编程时同步进入开发者圈子,形成“内容-社交-实践”闭环。这种生态构建能力,才是对抗内容同质化的关键。

三、用户困境:付费真的是解药吗

尽管内容付费缓解了部分焦虑,但用户仍面临新的困境。某调研数据显示,购买过付费课程的人群中,35%从未完整学完任意一门课程,暴露出更深层的矛盾。

1.选择悖论:付费后的二次迷失

当用户为“精选内容”付费后,往往陷入新的选择困境。某知名平台单月上线超过200门新课,导致用户决策成本不降反升。更严峻的是,付费内容的质量参差不齐,部分标价千元的课程实际价值可能不及一本专业书籍。

2.惯性依赖:付费墙内外的认知割裂

长期依赖付费内容的用户,容易形成信息茧房。某读书会用户坦言:“连续订阅三年后,发现自己再也读不进体系外的书籍。”这种现象警示我们:付费内容应是认知工具,而非思维牢笼。

3.价值评估:从价格敏感走向效果焦虑

用户评判标准正从“内容是否值得买”转向“学习是否带来改变”。某职场技能平台引入效果外化机制,要求导师提供真实案例追踪,使课程完成率从41%提升至67%。这揭示出未来方向:内容付费需要配套的效果承诺。

当内容从稀缺走向过剩,用户的买单行为不再是简单的知识获取,而演变为一场关于时间、效率与自我成长的价值投资。小鹅通等平台通过技术手段优化内容交付形式,本质上是在帮助供需两端建立更精准的价值连接。但这场博弈的终极答案,或许藏在每个用户的选择里:我们付费购买的不仅是内容本身,更是对信息洪流中那个专注、精进的自己的期待。当海量信息成为时代底色,能否在喧嚣中守住认知的清醒,或许比选择付费与否更为重要。

上一篇

上一篇

粤公网安备 44030502002037号

粤公网安备 44030502002037号